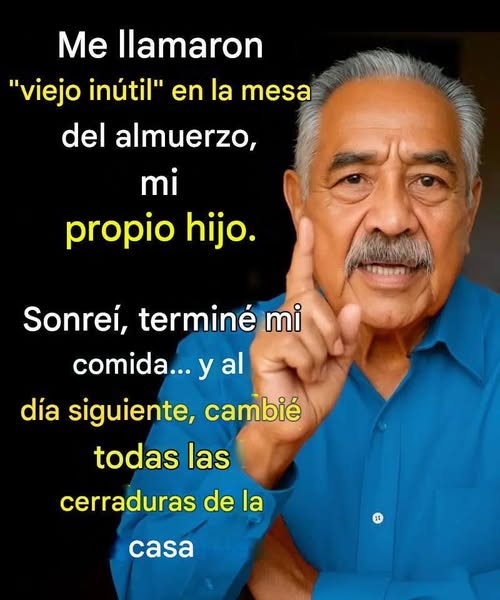

Nunca imaginé que llegaría el día en que escucharía esas palabras de la persona que crié con tanto amor: “viejo inútil”. Me llamo Ricardo, tengo sesenta y dos años, y he dedicado toda mi vida a mi familia. Siempre trabajé duro para darles estabilidad, pero ese día, todo cambió.

Era una tarde tranquila. Estaba en la cocina revisando algunas cuentas cuando mi hijo mayor, sin previo aviso, se me acercó con una mirada fría. Me gritó algo que me rompió el corazón y, antes de irse, me dejó una frase que todavía retumba en mi cabeza. Me sentí impotente, triste y confundido. Esa noche apenas pude dormir.

Al día siguiente, mientras desayunaba, me di cuenta de que algo tenía que cambiar. No podía permitir que me faltaran al respeto en mi propia casa, ni tampoco podía ignorar lo que sentía. Después de pensarlo mucho, tomé una decisión que parecía extrema: cambiar las cerraduras de la casa.

No fue un acto de venganza. Fue una forma de protegerme y de recuperar un poco de control sobre mi vida. Quería un espacio seguro donde nadie pudiera herirme verbal o emocionalmente. Mientras instalaba las nuevas cerraduras, sentí una mezcla de miedo y alivio. Era un símbolo de que ya no toleraría el maltrato, aunque viniera de mi propio hijo.

Pasaron las horas y la tensión aumentó. Él regresó de la escuela y, al encontrar la puerta cerrada, se sorprendió. Primero hubo confusión, luego enojo. Pero antes de que pudiera reaccionar de manera violenta, abrí la puerta y le hablé con calma. Le expliqué cómo me sentí y por qué tomé esa decisión. No fue fácil, pero necesitaba que entendiera que sus palabras tienen peso y que el respeto debe ser mutuo.

Lo sorprendente fue lo que ocurrió después. Lentamente, comenzó a bajar la guardia. Vi lágrimas en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Nos sentamos a hablar, y poco a poco, las palabras duras se transformaron en disculpas sinceras. Fue un momento difícil, pero también un punto de inflexión para nuestra relación.

Aprendí que a veces los gestos más radicales no son de enojo, sino de autoprotección y amor propio. Cambiar las cerraduras no fue solo cerrar una puerta física; fue abrir la puerta a un diálogo necesario y a un cambio en la dinámica familiar.

Desde ese día, nuestra relación mejoró. No fue inmediata ni perfecta, pero sentí que ambos comenzábamos a entendernos de manera más profunda. Mi hijo aprendió que las palabras pueden herir y que el respeto se gana, mientras que yo recuperé la paz en mi hogar.

Hoy comparto esta historia para recordarle a todos que proteger nuestra dignidad nunca es egoísmo. A veces, establecer límites claros y tomar decisiones difíciles es la única manera de sanar y fortalecer los vínculos familiares.

La vida nos enseña lecciones inesperadas, y esta fue una de las más importantes: el respeto comienza por uno mismo.